UP GARAGE MAGAZINE28号(2012年7月発行)より転載

普通の乗用車であればタイヤ1本分の接地面積はおおよそハガキ1枚分相当です。つまりハガキ4枚分でクルマの重量を支え、高速で走らせているわけです。自分や家族の命がかかる大切なパーツ、それがタイヤなのです。このように重要な役割を持つタイヤ、毎日は無理でもたまにはキチンと点検しメンテナンスしてみませんか。

タイヤで一番気をつけたいのがトレッド面(接地面)の溝の残り具合。気がつかないうちに擦り減ってボウズに近い状態になっていませんか?

また、走行距離が少ないからといって安心できないのが、ゴムの劣化です。劣化したゴムはもろくなり表面にひび割れが発生することも珍しくありません。これは、高速走行時にタイヤがバーストする危険性が高くなるので、ひびを発見したらすぐに交換しましょう。

新品タイヤのトレッド面。

タイヤがすり減り、スリップサインがはっきりと見えているタイヤ。特に雨の日に滑りやすくなり危険です。溝が1.6ミリ以下のタイヤは整備不良に相当し使用禁止とされています(道路運送車両に関する保安基準第9条)。

ひび割れしたタイヤの例。溝はまだ少し残っていますが、写真上の例ではトレッドパターンの根元に大きなひび割れが、写真下の例ではサイドウォール(タイヤの横面)に細かなひび割れが無数に発生しています。

タイヤをチェックする時は、スリップサインの位置を確認してから左右どちらかにハンドルを一杯に切ってタイヤを出せばOK。ゲージが無くても定規で代用できます。

丸ぼうずのタイヤの例。スリップサインのところで測ると溝は0.5ミリしかありませんでした。このタイヤで走っていると整備不良ということになります。

いわゆる5分山の状態のタイヤ。溝は2.9ミリ残っています。

空気圧は高すぎても低すぎてもタイヤの偏摩耗の原因になり、耐久性が低下します。さらに高すぎるとクルマが跳ねやすく乗り心地が悪化し、低すぎる場合は燃費が悪化してしまいます。少なくとも月に1回は専用のゲージを使って把握しておきたいものです。

自分のクルマの適正空気圧は運転席のドアを開けたBピラーに貼ってあるシールでも確認できます。

頻繁に空気が抜けるようなら、タイヤ自体の異常かバルブの劣化などが考えられるので、アップガレージのタイヤ担当スタッフに相談してみてください。

空気圧を測る時は、必ずタイヤが冷えている状態で測ります。走ってタイヤが熱を持つと圧力が高まって正しく測れないためです。

クルマごとに指定される空気圧は、このようにドアを開けたBピラーにシールが貼られている場合が多いので簡単に確認できます。

今回使った「タイヤゲージ」¥790

タイヤやホイールの汚れているクルマは、汚れた靴を履いている人のようで、どこかパッとしない印象になります。ここでは洗車場に行かなくてもお出かけ前に簡単にきれいにできる便利グッズをご紹介です。

一つはサッと拭うだけで汚れを落としタイヤ本来のゴムの黒さが出てくる、拭き取りタイプ。また、手で触るのが嫌だという方には、タイヤに吹き付けるだけで汚れ落としとツヤ出しを兼ねるスプレータイプもあります。い ずれもクルマに一つ常備しておくと便利なグッズです。

サッと拭くだけできれいになる「タイヤすっきり」¥290

スプレーで吹き付けるだけの「タイヤ一発」¥490(2本セット)

ホイールをきれいにするなら専用クリーナーを「パープルマジック」¥590

ブラシも必需品です洗車ブラシ「ジャンボ」¥390(右)、ホイールスポンジ「W755」¥590

左半分が拭いた後の状態。写真だとやや分かりにくいが、サイドウォールの部分などは明らかに違いがでる。

このようにタイヤ表面をサッと拭うだけで汚れが落とせる。

ここで基本的な知識をご紹介。タイヤのサイドウォールに数字とアルファベットで記号が書かれていますが、これがタイヤやホイールのサイズの表記なのです。1度覚えてしまえば簡単、イザという時に役立つ知識です。

擦り減ったりひびが入ったタイヤは換えなければなりませんが、どうせ換えるならインチアップしてカッコよくしたいですね。この場合、自分のクルマにはどのサイズまで付くのか、簡単に知る方法の一つがカタログにあります。クルマのカタログにはグレードごとの仕様表が載っていますが、その中の一番大きなサイズは問題なく付きます。また、オプションにはさらに大きなサイズのタイヤ・ホイールが用意されていることもあるので、ここで簡単な判断材料が得られます。

より大きなサイズにしたいとか、ホイールがクルマに似あっているか確かめたいなどという時は、実際に自分のクルマに気になるホイールを装着して確認することができます。これがアップガレージの試着無料サービス。気になるホイールがあったら、気軽にスタッフに声をかけてください。

タイヤの耐久性がアップし道路の整備が進んだ現在では、めったにパンクはしなくなりましたが、それでも皆無ではありません。最悪なのは遠出をした時にパンクすること。近くにディーラーやガソリンスタンドが無ければ自分で交換するしかありません。

また緊急時以外でも、スタッドレスタイヤなどを早めに買っておき、シーズンになったら自分で交換することもできます。というのも、アップガレージの店舗ではシーズン初めの方が品数が多く選べるし、お得な買い物ができるからです。

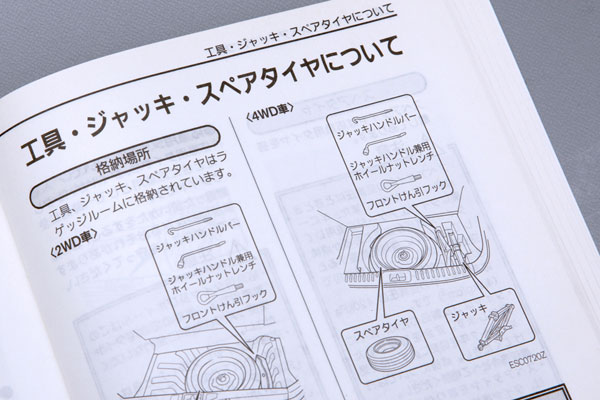

セダンの場合はトランクの底板の下にありますが、分からない場合は取説で確認。

底板を開けると、このようにスペアタイヤや工具が収納されていますので、交換するタイヤの近くに出します。

ジャッキとレンチなど。レンチはジャッキのハンドルも兼用です。

作業を始める前にストッパーをタイヤに当てます。これは交換するタイヤと対角線上になるタイヤが効果的。AT車の場合、ミッションを「P」に入れ、しっかりパーキングブレーキをかけることを忘れずに。

ホイールキャップがある場合は、最初に外しておきます。

タイヤが空転しないように、地面に接地させたままナットを緩めますが、緩めるだけで完全に外しません。作業は対角線上に緩めていきます。

ボディ下にあるジャッキを当てるポイントに正しくあてがいジャッキアップします。このポイントも取説で説明されています。

ハンドルを回し、ゆっくりとボディを持ち上げます。

タイヤが地面から少しだけ浮けばOK。あまり大胆に持ち上げる必要はありません。

緩めてあったナットを外します。

タイヤを外します。タイヤはけっこう重いので注意が必要です。

スペアタイヤをボルトに差し込みます。

ナットで留める前に上下左右均等に装着されているか確認します。

ナットを締めていきますが、この時も対角線上に閉める作業をします。均等に締め付けないとタイヤが斜めに取り付けられ危険な状態になるので、慎重に作業します。

取付が終わったらジャッキを緩めクルマを降ろします。

イヤが接地したらボルトの増し締めをします。厳密には締め付けトルク(締め付ける力)が決まっていますが、応急措置の場合は腕の力でいっぱいに締め付けます。足などで体重をかけて締め付けると、ボルトが折れる恐れがあるのでやってはいけません。ちなみにマーチの場合の締め付けトルクは108N・m(11kg・m)の指定です。

普段は取説を読むことはあまりないかもせれませんが、必要な情報はほぼ掲載されているので、目次くらいは目を通しておくと何かの時に慌てなくて済みます。

また、中古車で購入して取説が無かった場合は、メーカーのHPを検索してみましょう。あまり古いクルマでなければ、PDF形式で用意されていることもあります。

せっかくタイヤを外したので、インチアップしたセットを組み込んでみました。スタイリッシュなアルミホイールを履くとマーチが引き締まって見えスポーティな印象になりますね。

クルマには最小限必要な工具しか備え付けられていませんので、このような油圧ジャッキがあると作業を楽に早くしてくれます。クルマに積んでおくのは無理でも、スタッドレスタイヤを自分で履き替える人などは1台あると重宝します。

2トンまで支えられる油圧ジャッキ。¥2,990(使用の際は取扱説明書を良くお読みください)

自分でメンテナンスをする方はご存知かと思いますが、クルマやバイクをいじる時にあると重宝するのがトルクレンチ。勘に頼るよりも正しい数値でキッチリ締めたほうが安心できますよね。

ソケットが2種類3サイズ付きのプレセット型¥3,990

タイヤを取付後、ナットを締める順序があります。これはバランス良く力を加えハブにホイールを均等に密着させるためです。具体的には、写真にあるように最初に締めたナットと対角線上にあるナットを2番目に締め、さらに順に対角線上にずらしながら作業を行います。もちろんタイヤを斜めに取り付けたりしないように気を付けなければいけません。